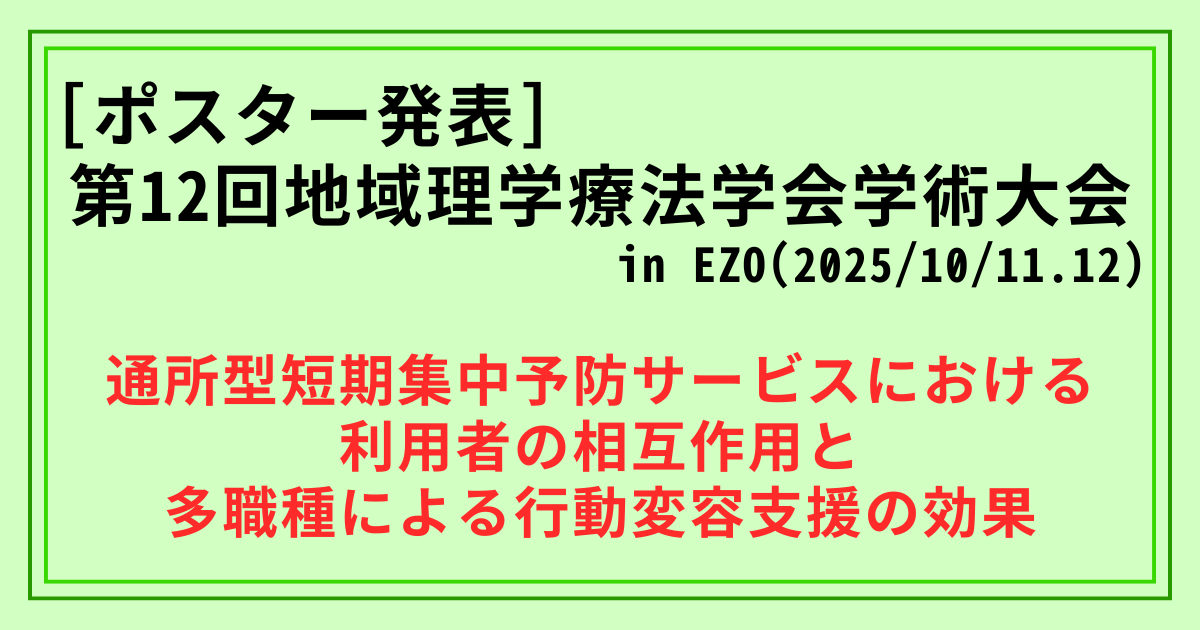

2025年10月11日、12日、第12回地域理学療法学会に参加し、目黒区で実施している「通所型短期集中予防サービス(通所C)」の取り組みを発表しました。

演題は、**「通所型短期集中予防サービスにおける利用者の相互作用と多職種による行動変容支援の効果」**です。

通所Cは、要支援・事業対象者を中心に、週1回・全12回・3か月間で実施する短期集中プログラムです。

身体機能の維持・向上だけでなく、「自ら健康行動を継続できる力(=行動変容)」を育むことを目的としています。

発表の概要と3つのポイント

今回の発表では、現場実践の中で特に重視している3つの取り組みを紹介しました。

1️⃣ 五月雨式の運営方法

利用開始時期の異なる利用者が混在することで、自然な刺激と学び合いが生まれる仕組みです。

新規利用者は先輩利用者の姿を見て「自分もできそう」と感じ、既存利用者は教える立場となることで自信を深めます。

2️⃣ 多職種による支援体制

理学療法士・作業療法士、管理栄養士・歯科衛生士が連携し、運動・栄養・口腔の3領域を横断的にサポートします。

利用者の課題を共有しながら、それぞれの専門性を活かした支援が出来るように体制を整えています。

3️⃣ 中間面談の実施

プログラムの途中(約2か月時点)で面談を行い、目標や取り組みを振り返ります。

小さな達成を実感することで「もう少し頑張ろう」という気持ちを引き出し、継続意欲の向上につなげています。

これらの取り組みにより、利用者同士の相互作用と支援者のチーム連携が行動変容を後押しする要因であることが示唆されました。

結果と手応え

2024年度の参加者は22名で、そのうち18名が全12回を修了(修了率90.5%)しました。

身体機能面では握力・歩行速度・30秒立ち上がりテストなどで有意な改善が見られ、アンケートでは「身体を動かす機会が増えた」「食事に気をつけるようになった」などの意識変化も確認されました。

FAI(Frenchay Activities Index)などの活動量指標では大きな変化が見られませんでしたが、生活意識や行動の質的変化が生じたことは、通所Cの目的である「行動変容支援」に直結する成果と考えています。

現場での具体的な工夫

学会では上記3点を中心にお伝えしましたが、実際の現場ではさらに細やかな工夫を行っています。

- 月初の自己紹介タイム

月の初めに新規・既存利用者が自己紹介を行い、既存利用者は「ここで変化したこと」や「続けていること」を共有します。

新規利用者はそれを聞くことで、自分も変われるという希望を感じます。 - 修了時の感想共有

最終回では3か月間の成果を振り返り、「体が軽くなった」「運動が習慣になった」などの気づきを発表します。

その姿が他の利用者の励みになり、行動変容の連鎖を生み出します。

また、ここには翌月から参加する利用者にも、その様子を見ていただき、プログラム開始前に3か月後のご自身をイメージを膨らませていただくことを目的としています。 - 初級・上級の2グループ制

体力や動作レベルに応じてグループ分けし、無理なく参加できる安心感と、レベルアップする達成感を両立させています。 - 共通点をつなぐ声かけ

趣味や生活課題が近い人同士を隣に座らせたり、支援者が共通点を見つけて会話のきっかけを作ったりすることで、場の一体感を高めています。

こうした工夫が、学習効果や行動変容の継続につながっています。

今後の展望

今後は、修了者へのフォローアップや自主グループとの連携を強化し、**「継続的な行動変容支援モデル」**の確立を目指しています。

通所Cが「卒業したら終わり」ではなく、地域生活に根ざした支援拠点として機能するよう、現場から工夫を重ねていきたいと考えています。

おわりに

学会発表を通じて、通所Cの現場には多くの可能性があることを改めて実感しました。

利用者同士のつながり、多職種の協働、そして支援者の関わり方の工夫――。

これらの積み重ねが、地域の介護予防やフレイル予防の推進につながると信じています。

今後も、現場での実践を通して得られた気づきを発信し、地域に根ざした理学療法・介護予防の発展に貢献していきたいと思います。

コメント